Kiesel II

„Das ist doch Pipifatz!“, meinte jemand in der Frühstücksrunde, und kurz wehte der Gedanke durch mein Gehirn, dass gegen Ende eines Lebens vor allem für den oder die Reisende/n sehr vieles blitzschnell als Pipifatz erscheinen kann. Denn das alles, was jetzt noch da ist, wird dann wie von Zauberhand ausgelöscht sein. Eine wünschenswert sanfte, aber gleichzeitig sehr radikale Form der Verabschiedung, also: in dieser höchstpersönlichen, individuell gestalteten Erscheinungform gar nicht mehr aufzutreten. Und ihr, denkt vielleicht der oder die inzwischen soloperformende Traveller/in, könnt gar nicht wissen, wie das ist, denn nur eine/r macht es jeweils, und jede/r macht es anders. Nun ist es aber auch so, dass sich öfters mal hinter einem als Pipifatz deklarierten Ereignis sich anderes Erleben angestaut hat, das nun als scheinbar unüberwindbares Hindernis ein Baustamm geworden ist auf dem Waldpfad, sodass es dann wünschenswert ist, die Sachlage durchtüfteln zu können, dh. in bewusstseinsfähigem Environment Worte dafür zu finden, die dem inneren Erleben entsprechen, dessen verbaler Ausdruck zu Heilungsprozessen beitragen kann. Selbst der gewagte Ausspruch (hier als Anregung für Reden) „Alles ist (letztendlich?) Pipifax“ könnte von vielen Menschen verstanden werden und nähert sich auf eher unterer Ebene dem buddhistischen Satz „Alles ist leer und bedeutungslos“. Wenn allerdings ein Pipifax schnell und mühelos aus dem Weg geräumt werden kann, sollte man nicht zögern, denn in ungünstigen Momenten kann ein Zögern zu absolut seinsbehindernden Streitgelagen führen, oder gar zu S.d.P. (Self-damaging Pipifax).

Kiesel I

Harald Martenstein hat diese Woche eine Kolumne über „zeitgemäße Beerdigungen“ im Zeit-Magazin der „Zeit“, wie stets begleitet von einer der sehenswerten Illustrationen von Martin Fengel, wo diesmal eine seiner im absoluten Minimum gehaltenen Figuren in einem Blumenkasten was beerdigt hat und das nun gießt. Am meisten ist mir beim Lesen aufgefallen, dass ich ein paarmal herzlich gelacht habe, was einen immer zu natürlichem Dank verpflichtet, denn im herzlichen Lachen vebirgt sich oft genug eine Medizin, die herausgelockt werden muss durch einen Treffer, am besten ins Herz, von wo aus dann ein Freiraum sich gestaltet, innerhalb dessen Liebe einem vorkommt wie die natürlichste aller Empfindungen. Aber (soweit meine Erfahrungen reichen) steht die Liebe (oder das, was man dafür hält) öfters mal am Tor und wartet mit der ihr zugemuteten Sehnsucht auf etwas, was nie ganz klar werden darf, damit es überhaupt stattfinden kann. Plötzlich zittert die Erde, und aus dem aufgewirbelten Wüstenstaub prescht ein Hengst heran, der von einem maskierten Maskulinum meisterhaft gebändigt wird, kommt heran und gewinnt im Nu die Liebe für sich. Ich löse das spannende Rätsel selbst, jaja: es ist der Humor, der die Liebe ergreift und sie vor sich selbst rettet. Gelacht habe ich zum Beispiel über Martensteins Reflektion, welche Musik (gemäß der zeitgemäßen Beerdigungsrituale) er wohl für seinen Abgang ersinnen könnte, und erwähnte „Junge, komm bald wieder“. Ich merke, der Witz ist so grotesk tief, dass ich schon wieder lache.

*

*

Man kann ruhig dem Gedanken mal Raum geben, dass auch eine gewisse Freiheit darin liegt, auf der Ebene des Ungefähren zu wissen, dass das Sterben angesagt ist, wann auch immer es tatsächlich eintritt, beziehungsweise der Tod der vertrauten Form des Lebens ein Ende setzt. Wir gehen doch alle ständig darauf zu, aber man kann ja die Lebensqualitäten gar nicht erforschen, wenn man ständig auf den schwarzen Tunnel starrt, an dessen Ende hier als Licht das ganz und gar Ungewisse blinkt, zuweilen (von sich selbst) Befreiungsverlockung genannt. In der Welt nehmen sich jährlich (nach Schätzungen der WHO) 700 000 Menschen das Leben, die man leider nicht mehr befragen kann, was zu ihrem Entschluss geführt hat. Man bräuchte sehr viel Kraft für die Erzählungen. Ob wohl auch welche dabei waren, die gefeiert haben, dass sie bald erlöst sind von dieser anstrengenden Übung, die Prüfungen des Lebendigseins einigermaßen zu bestehen. Oder das Prädikat „ausgezeichnet“ hat gereicht, um voll zu sein, sodass der Absprung als Meisterprüfung gesehen werden kann. Aber von wem. Zuweilen sehe ich ein großes Tor vor mir, also vor dem geistigen Auge, da führt ein Trampelpfad hin, den man sich selbst ausdenken kann wie so ziemlich alles andere. Man nimmt also das vor einem Liegende als ein Maß und macht sich mit der angemessenen Wachsamkeit auf den Weg. Was trägt man, was fühlt man, wer ist man. Wo sind noch Feuer, Wasser, Luft und Licht und Erde die Träger:innen meiner Existenz. Wo und wann entlasse ich die Gehilf:innen aus meinem Dienstfeld, wann trink ich Champagner und proste den Göttern zu!? Der erhellte Blick folgt all den Widerständen, die sich langsam aber sicher aus dem Staub machen. Das kann man, wenn man möchte, als einen Beitrag sehen an das Weltgefüge. Oder auch nicht. (Bedenke den Preis).

*Aubergine

Es ist ja auch nicht so, dass „der Tod“ nur ein Gespenst ist, der die Schauermärchen in die Wohnstätten trägt. Nein, er lungert an vielen Orten herum, tanzt quer durch alle Gesellschaften hindurch, und gerne darf man mal die herrlichen Ausstaffierungen betrachten und bewundern, die er zuweilen mit sich bringt, damit den Ritualen Rechnung getragen werden kann. Dann die schwer greifbare Eleganz seiner Auftritte in diesen Gewändern, ganz souveräner Meister der jeweiligen Aufgabe. Überall sehen sich Nacken genötigt, sich dem Unausweichlichen zu beugen, am besten freiwillig, bevor das gefährliche Instrument des Widerstandes zum Scheitern der Choreographie führt. Immerhin will auch Sterben gelernt sein, scheint es doch trotz aller Widrigkeiten ganz und gar von innen her lenkbar zu sein, also höchstpersönlich. Es gibt Sammlungen von Sätzen, die Menschen gesagt haben sollen, wenn sie bereit waren für die mythenumwobene Reise. Oder man leistet sich einen Heldinnentraum, in dem man den Henker gelassen und humorvoll bittet, den Schierlingstrunk zu reichen, also danke!, ich weiß, wann ich sterbe. Aber wenn die eigene Zeit noch nicht da ist, weiß man es eben nicht. Man weiß aber, dass das sogenannte Ende mit dem sogenannten Anfang etwas zu tun hat. Etwas klärt sich auf. Man kann sich selbst die ganze Story erzählen. Oder war man etwa nicht dabei? Oder wie war man dabei oder wann fing das Dabeisein an, oder als wer war man unterwegs, oder ab wann wusste man, dass man sich selbst zuwenden kann, sich kennen lernen sozusagen. Damit es einem selbst gelingt, den Staub der Normen zu durchbrechen, und man frischen Atem in die oft dröge Erzählung zu bringen vermag.

Ein Fremdling wollte sich selbst

begegnen und fragte sich wie.

Da erschuf er einen Ort, wo nur

er war. Doch obwohl er dort nur

mit sich selbst wohnte, wusste er

nicht, wen er als sich selbst mit-

gebracht hatte. Er blieb lange, sehr

lange, Haar und Bart wurden weiß.

Seht!, sagten die Anderen, das ist

einer, der sucht nach sich selbst.

Und bauten ihm ein Denkmal, an

dem sie sich aufrichten konnten.

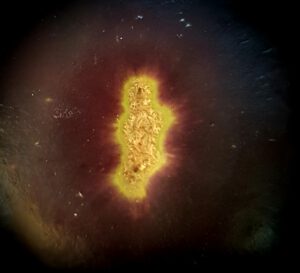

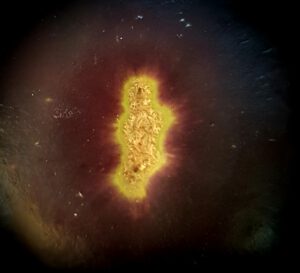

Das auf den weiblichen Körper aufgesetzte Ginko-Blatt symbolisiert Lebenskraft und verheißt Wunder

Diese Figur haben wir neulich in einem Irgendwo gesehen, und Lebenskraft und Wunder, die der (mir unbekannte) Künstler wohl ausdrücken wollte, sind bei uns im Haus gerade besonders willkommen. Selbst das Wunder, in kleinen Dosen empfangen und erzeugt, soll Raum haben, wann es will, aber was will es. Eine Diagnose, die wenig Raum lässt für Wunder, ist vermutlich eines der Erlebnisse, das am schwersten zu tragen ist. Da lebt sie noch mit uns, unter uns, Claudia, und die Mondfrau löst sich langsam aus ihr hervor, die Maria aus dem C.M., die Ophelia, die Hamlet entglitt, sie selbst als sich selbst. Wir sind die Begleiterinnen. Unsere Sprache weist hin auf die Gärten des Augenblicks, wo das Geliebte sich findet. Dort trifft, (endlich) ohne Widersacher, das Selbst die Vorboten des Leisen. Worte enthalten einen guten Tropfen Wahrheit, wenn sie lebendig werden und sich einordnen lassen in das Feld des Durchdrungenen. Das Sterbenmüssen ist ein schwieriges Denkfeld, eigentlich müsste man es lassen, aber dann doch nicht. Das Leben selbst hat ja Ewigkeitsgehalt, zumindest kommt es einem so vor, dass das Spiel niemals enden kann. Also das Spiel mit uns Darsteller:innen, das so dahinfließt von Montag zu Montag, und auf einmal: Dritter Akt, also doch ein Ende, während die Anderen weiterspielen, ganz skandalöse Unausweichlichkeit. Und ist das jetzt hilfreich (wenn man noch könnte), zu denken, dass es weitergeht „danach“, es einem also gelungen ist, die Tür zu finden und zu öffnen, und tritt hinaus in den körperlosen Raum (als ein du-freier, zärtlicher Stern?), und was dann, gebündelter Geist, immense, wortlose Saga: wohin?

Herbst. Das Ganze rinnt so dahin, eingebettet in seine eigene Wirklichkeit. Keine Götter weit und breit, wo sie doch so schön und tröstend sind, wie große Vögel oder Engel, als wir die Schwingungen noch in den Schwung der Flügel übersetzen konnten. Leicht gesagt: Die Wahrheit ist nackt. (Darf sie deshalb nicht ausgehen?) Oder sie will gar nicht auf ihrem freien Willen beharren, sondern, wie alles Lebendige, nur sich selbst sein, und damit ist man nun endgültig allein. Akela ana – akela jana (Hindi für): allein kommen, allein gehen. Aber meist sind doch die Anderen (ich schreibe die „Anderen“ immer groß, wegen der Unheimlichkeit), also die Anderen sind meist da, und da kommt es darauf an, an welchen wesentlichen Punkten Verbindungen möglich waren und sind, ohne dass sie zu Gefängnissen wurden. Es hängt ja nicht von unseren Meinungen ab, wie jemand sein oder ihr Leben einrichtet, aber dennoch ist es eine Quelle der persönlichen Freude, teilnehmen zu können an gelungener Akrobatik, ich meine im ganz allgemeinen, täglichen Sinn, dass Menschen zufrieden sind mit ihrem Konstrukt. Denn irgendwann summiert sich die Reise zu einem schwer oder leicht bezahlbaren Aufenthalt, man kommt ja nicht ohne Kosten durch und davon. Und dann auch das Kostenlose, das Unbezahlbare, die kostbare Selbstbestimmung, die einem im Rahmen des Spiels ermöglicht wird. Da kann man immer mal wieder zutiefst dankbar sein.

Heute früh um 5 Uhr deutsche Uhrzeit habe ich in Indien, wo es dann 9 Uhr 30 war, bei der jungen Frau in Jodhpur angerufen, die heute ihren achtundzwanzigsten Geburtstag feiert und die ich gerne bei Gelegenheit „meine Tochter“ nenne. Vor 28 Jahren also war das, als mein Fuß auf einer staubigen Straße gegen ein weiß/graues Bündel stieß und eine kleine Bewegung unter dem Tuch sah. Ich hielt es in erster Wahrnehmung für ein verendendes Tier, aber dann, als ich nachschaute, war es ein winziges Kind. Ich stelle fest, dass es kaum möglich ist, sich wirklich zu erinnern. Wir erinnern uns an Geschichten, eigene Konstrukte, persönliche Belichtungen. Aber trotzdem ist sichtbar und spürbar, wenn etwas gelingt: die Verbindung der Menschen untereinander, die wunderbare Mühe, um ein Herz zu ringen, und dann auch kein Ringen mehr. Selbstbestimmte und befreiende Handlungen, Pausen, Erholungen, Lehrgänge. Die junge Frau, das Geburtstagskind, ist dann kurz nach ihrer Geburt 6 Monate lang bei mir aufgewachsen. An dieser Stelle danke ich gerne den Forschungen der Bindungsanalytiker:innen, die dem Erleben dieser Kleinstkinder neues Interesse widmen, also: was erfahren die eigentlich im Mutterleib und dann draußen. Meine Mutter dachte auch noch, die, also wir Kinder, kriegen nichts mit. Ich habe das Kind dann „die Ayesha“ genannt, das war den Adoptiveltern etwas zu muslimisch, seitdem heißt sie Asha, das bedeutet Hoffnung. Die ersten sechs Monate also zusammen, sie und ich. Ich keine Ahnung von Wesen dieses Alters, aber das war dann eine wirklich schöne Überraschung, weil doch alles sehr gut ging. Es kann sie immer noch in der Tiefe schmerzen, dass sie nicht weiß, warum ihre Mutter sie derart abgelagert hat, aber wir haben zusammen eine Geschichte konstruiert, die dem wahren Vorgang entsprechen könnte. Nun ist sie verheiratet mit einem sympatisch wirkenden Mann, arbeitet als Lehrerin und ist very busy und anscheinend sehr zufrieden im Haushalt ihrer Schwiegereltern. „Machen Sie sich keine Sorgen um sie“, sagte der Hindupriester, den ich damals konsultiert hatte, „sie kommt, wo auch immer sie landet, bestens durch. Sie hat attraction power.“

Ein Gast in unserem Haus schaute neulich auf eine der Wände, auf dem zur Zeit das Wort „anfangen“ steht. Er meinte dass, wenn er es sieht, er gleichzeitig das Wort „aufhören“ sieht, und sicherlich ist es richtig, dass sich die beiden ständig begleiten. Dann gibt es die vielen Varianten, bei denen Prozesse ablaufen zwischen Anfang und Ende, da kann man dann gleich „Leben“ dazu sagen. Die Spanne kommt einem unterwegs groß vor, und sie ist es ja auch, gemäß den eigenen Kriterien, die man für sich selbst erschafft auf der Wanderung. Es ist wie das Wandern selbst: viele würden gerne, können aber nicht, oder wenden sich anderen Dingen zu, oder kommen aus irgendwelchen Gründen einfach nicht dazu, in die Bewegung also, in den Rhythmus des Ganzen. Und wo und wodurch auch immer Knechtschaft sich manifestiert hat, so ist es nie der Rhythmus des Ganzen, sondern eher die Krankheit und der Missbrauch des Angebotenen. Und das, was zur Norm hin gedeiht, kann gerne geprüft werden. Denn das Spiel kommt früher oder später todsicher zum Ende, dann will man doch spüren können, dass der Wind weht.

Das scheinbar Unmögliche, gelöst mit

vollendeter Eleganz

An der Glastür zu meinen Räumen hängt immer noch das inzwischen verblichene Wort: Wortfindungsamt. Es war mit der Post auf einer Karte erschienen, das Wort, und ich fühlte mich sofort angesprochen und stellte mich innerberuflich selbst als Angestellte ein. Lange Jahre hatte ich das Praktikum durchwandert, nur Papier kannte meinen Anspruch an Worte, meine Befreiung durch sie, meine fragile, aber dennoch stabile Leiter heraus aus den Abgründen des Unbewussten, um irgendwo im Oben hinausgesprudelt zu werden an der Rundung des Wasserfalls. Dann Worte, die freiwillig zur Verfügung standen, nur in kleinsten Menschenkreisen verfügbar, da aber ordentlich. Und immer, wenn man sie wirklich suchte, die Worte, fand man sie auch, das hat sich auch nicht geändert. Was sich geändert hat ist der Antrieb zum Wort, obwohl die Schatzkiste gut angefüllt ist, das Findbare also weitgehend vorhanden und jederzeit erweiterbar, wenn so gewünscht. Nun aber, oder gerade dann, dehnt sich (sehnsüchtig?) das Wort zum Wortlosen hin. Dort lagert der Staub. Man nahm an, dort wohne die Selbstverständlichkeit in silenzio. Aber nein, dort wohnen Geschichten, die keinen Zugang fanden zum Tageslicht. Man kann sie entlassen. Der Asche den Vorrang geben, dem Gold aus dem Brutkasten des Nichts (und selbst dann noch zur Heilung geeignet).

* Ein Wesen fehlet euch, und alles

ist entvölkert

Wenn einem die Notwendigkeit der Praxis des Schweigens klar wird, und man das Glück hat, sich darin wohlzufühlen (in der befruchtenden Einsamkeit), dann wird man sicherlich auch das Wort schätzen. Das quält einen dann nicht mehr, dass etwas scheinbar nicht kann, denn es kann ja. Es kann reden und verbinden und gestalten und sich in jeder Hinsicht schöpferisch betätigen. Es kann durch ein paar zusammengefügte Buchstaben ganze Welten erfassen und begreifen, von welcher Art und von welcher Weise es ist, dann gelingt der tragende Klangteppich. Das Zusammenspiel nimmt alle unnötige Schwere in sich auf. Man bleibt sich selbst mit dem persönlichen Notenblatt, oder dem Script, oder an dem Platz, an den das kosmische und oft genug auch komische Drama einen gesetzt hat, nicht ohne die eigene Zustimmung. Immer wieder sind wir es gewesen, auf jeder Etappe, auf jedem verfügbaren Level, die (bewusst oder unbewusst) unsere Zustimmung gegeben haben zu dem, was mit uns geschieht. Ob ich nun das vorhandene Geist-Potential als etwas erkenne, mit dem ich mein Schicksal zumindest mitformen kann, das muss irgendwann einmal von einem gedacht werden, und die Möglichkeiten, die es beinhaltet, ausgelotet. Und entsprechend den Beobachtungen und der notwendigen Übung des einem Einleuchtenden kann man daraus die Konsequenzen ziehen, denn Resultate sind ja früher oder später vorhanden. Und so begleitet uns, wenn auch als Eleganz des Ungewissen an sich, der Tod die ganze Zeit. Bis es Zeit ist zu irgendeiner unverrückbaren Stunde, uns möglichst mühelos (und schmerzlos) darauf einzulassen.

* Satz: Alphonse de Lamartine

*

*